惠陽農業專家到田間查看育秧情況,指導農民做好備耕工作。

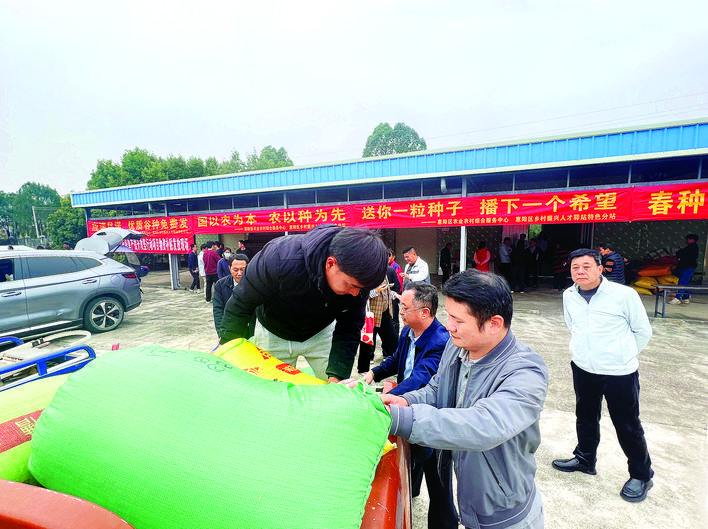

惠陽區農業農村綜合服務中心向各鎮街免費發放優質水稻種子。

日前一大早,惠陽區平潭鎮種糧大戶黃春貴來到新崗村黨群服務中心,領取免費發放的優質水稻種子“野香優莉絲”,準備開始早稻育秧。今年,惠陽繼續實施水稻大面積單產提升攻堅行動,在全區1.4萬畝稻田推廣實施“一噴多促”技術、增施有機肥技術、水稻秸稈高效腐熟還田技術等優質高產栽培技術。

同時建立9個水稻單產提升示范點,其中在新崗村的千畝稻田試點“八個統一”,幫助減少生產投入提高產量,并解決銷路問題,起到提質增效增收作用,預計每畝稻田種植成本可從800元降低至500元。

試點示范

“八個統一”降本增收

“這個種子我試種過,產量高,品質也好,這次免費發放優質水稻種子,可以節省七八千塊的種子錢。”黃春貴笑著說。黃春貴今年計劃種植60畝水稻,按照每畝2.5斤種子育秧,領走了150斤水稻種子。

黃春貴所在的平潭鎮新崗村是惠陽的產糧大村,也是惠陽區9個水稻單產提升示范點之一,今年全村早造水稻種植面積約1079畝。與往年有所不同,惠陽將在這里試點水稻大面積單產提升“八個統一”措施,即“統一配種、統一播種、統一插秧、統一防控、統一收割、統一收購、統一烘干、統一銷售”,這一做法得到了種糧大戶、專業合作社的支持。

根據惠陽實施水稻大面積單產提升攻堅行動的內容,新崗村參與試點的農戶可免費領種子、免費插秧、免費噴灑農藥化肥等,實現良種良法配套、農機農藝融合,降低種植成本、提高種植效益。

為何選擇新崗村作為試點?惠陽區農業農村綜合服務中心主任古幸福說,新崗村是惠陽傳統種糧大村,村民、種糧大戶、合作社都愿意配合試點“八個統一”,節約用水、節省時間、節省人工、節省成本,減少生產投入,實現降低災害風險和提質增效增收,實實在在讓農民受惠。

惠州市新崗農業專業合作社負責人李文康算了一筆賬,一畝水稻使用2~2.5斤種子,加上打田、施肥施藥、收割、烘干等,每畝水稻的成本約800元,現在扣除免費發放的種子、打田、1次無人機肥料農藥混噴的統配統施服務,農民種植每畝水稻可節省成本三四百元,即每畝水稻成本最少可降低至500元,再算上每畝400元的種糧補貼,對農民種糧降本增效幫助很大。

“按照統一節奏去種植和管理,也不用為種啥品種操心。”黃春貴說,村里的合作社還會按市場價收購糧食,也大大省去了銷售時間,往年他通常要一個月才賣完所種的水稻。

科技助力

實施“一噴多促”、增施有機肥技術

在惠陽區農業農村綜合服務中心的水稻種子倉庫前,一輛輛來自各鄉鎮的車輛來這里領取免費的水稻種子。這些種子全部是在區農業農村綜合服務中心的試驗田種植后培育的良種,在春耕前向各鎮街有需求的企業、合作社和種糧大戶免費發放,今年已經發放1.5萬斤。

多年來,惠陽區大力開展優質稻選育推廣工作,積極推廣水稻新品種及配套病蟲害綜合防治技術,通過試驗展示示范、技術指導、舉辦培訓班和咨詢會等多種形式,“藏糧于技”,不斷提升水稻種植的科技含量和產量水平。

水稻要實現高產,離不開科技創新與良種、良技、良法的推廣。

惠陽正推廣示范先進適用技術,如實施“一噴多促”技術、增施有機肥技術、水稻秸稈高效腐熟還田技術等優質高產栽培技術。這里所說的“一噴多促”是一種集成化的農業管理技術,其核心在于將葉面肥、植物調節劑、殺菌殺蟲劑等多種藥劑按照一定比例充分混合后,通過一次性噴施作業,實現對農作物的多重促進效果。

古幸福說,今年將通過優化篩選多種水稻葉面肥與藥劑進行聯用,實現水稻關鍵生長時期提質增效,防控病蟲害的效果。

改善土壤

免費發放有機肥

在現代農業生產中,化肥因其快速見效而被廣泛使用,但其長期過量使用帶來的負面影響也日益凸顯。化肥中的化學成分容易破壞土壤中的有機質,導致土壤板結和硬化,影響植物根系的正常呼吸和營養吸收。過度使用化肥也會抑制土壤微生物的活性,減少有益微生物的數量,破壞土壤的生態平衡。

惠陽實施水稻大面積單產提升攻堅行動中,免費向農戶發放生物有機肥,從而改善土壤結構,增加土壤肥力,實現單產提升。同時,對所有水稻種植戶實行統一采購農藥、統一時間發放、統一時間防控的模式,以解決水稻規范用藥的問題,從而實現統防統治,促進水稻單產提升。

目前,惠陽建立了9個水稻單產提升示范點,總面積約3000畝。惠陽種糧大戶彭云生在永湖鎮元嶺村的500畝水稻田是單產提升示范點之一,他在今年春節前就開始育秧,比往年提早了大半個月,到3月初就可以插秧了。

“我在惠陽多個鄉鎮承包了耕地,種植3000多畝水稻,怕忙不過來,今年提前育秧插秧,預計8月上旬可以完成收割,不影響晚造水稻的種植。”彭云生說,按照惠陽推廣應用的水稻綠色高產種植技術方案,他所種植的水稻平均畝產850多斤,農業專家經常到田間指導,宣傳推廣良種良法配套栽培技術。

據悉,實施水稻大面積單產提升攻堅行動的目標是水稻畝產提高4公斤以上,病蟲草危害損失率控制在5%以內,并集成一套適宜本地區推廣應用的水稻綠色高產種植技術方案。

記者黃尉宏